医院ブログ

武内歯科医院|横浜市磯子区の歯科・歯医者

30代女性 不自然な歯並びをワイヤー矯正で改善しラミネートベニアで見た目のバランスを整えた症例

掲載日: 2024/11/21

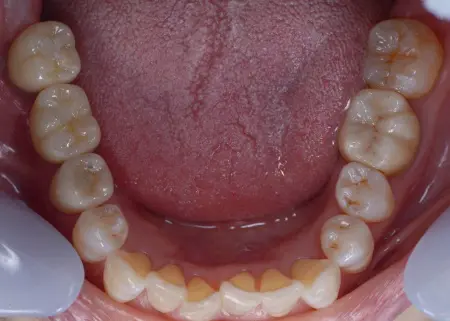

治療前

治療後

年齢と性別

ご相談内容

「あごの関節に違和感があるのと、歯並びも気になるので診てほしい」とご相談いただきました。

カウンセリング・診断結果

拝見したところ、噛んだ際に上下の歯の間に隙間が生じる「オープンバイト」が見られました。

オープンバイトは見た目の問題以外にも、噛み合わせのバランスが悪いためあごの関節に負担がかかり、将来的に強い痛みが出る可能性があります。

また、左右の前歯1本ずつ(側切歯)が通常よりも一回り小さい「矮小歯(わいしょうし)」の状態で、隣接する歯との大きさの差が著しく、不自然な歯並びとなっていました。

行ったご提案・治療内容

オープンバイトを改善する方法としてワイヤー矯正を提案し、同意いただきました。

また、矮小歯については歯の大きさの問題であるため、矯正治療では改善できないことも説明しました。

そこで見た目のバランスを整えるため、歯の表面にセラミックの薄い板を貼り付ける「ラミネートベニア」を矯正治療後に行うことを提案し、こちらも了承いただいています。

まず上下にワイヤー装置を装着し、歯を少しずつ移動させて噛み合わせを改善しました。

その後、矮小歯2本の表面をわずかに削り、色や形にこだわったセラミックを貼り付けて自然な見た目に仕上げています。

現在もメンテナンスで通院いただいており、歯並びの後戻りもなく安定した状態を維持しています。

治療期間

費用

約1,170,000円

【内訳】

ワイヤー矯正

ラミネートベニア

術後の経過・現在の様子

治療後も後戻りなく、メンテナンスに来ていただいています。

治療のリスクについて

・治療中、発音しにくい場合があります

・治療中、舌が動かしにくいことがあります

・治療中、装置によってまれに頬の内側が傷つき、口内炎になる場合があります

・歯の移動に伴って、違和感や痛みを感じる場合があります

・非常に薄いセラミックのため、強度は弱くなります

・ご使用状況により、割れたり欠けたりする場合があります

治療前詳細

治療後詳細

40代男性 虫歯で欠けた歯に部分矯正と精密根管治療を施しセラミックで修復した症例

掲載日: 2024/11/21

治療前

治療後

年齢と性別

ご相談内容

「虫歯がひどくて歯が取れてしまった」とご相談いただきました。

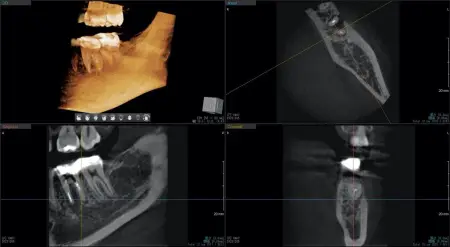

カウンセリング・診断結果

拝見したところ、右上の奥歯には歯の神経にまで達する大きな虫歯が生じていました。さらに、虫歯は歯を支える骨の下の深部まで達しており、歯も欠けている状態です。

このまま放置すると、細菌感染が周りの歯や骨にまで広がり、ほかの健康な歯も虫歯になったり、最悪の場合、歯を失ったりするおそれがあります。

そのため早急に抜歯するか、もしくは保存するための治療が必要と診断しました。

行ったご提案・治療内容

虫歯は歯の根の内部にまで進行しており歯も欠けていることから、虫歯治療後は歯ぐきから出ている歯の部分が3mm未満になると考えられました。この状態では被せ物を装着することが難しく、一般的には抜歯が推奨されるケースです。

しかし、患者様は歯を抜かずに温存することを希望されています。

そのため、歯を残しながら治療する方法として、以下3つの手順で行う計画を提案し、同意いただきました。

①部分矯正で右上奥歯の歯の根を引っ張り出す

歯の根を露出させることで被せ物を装着する土台を確保でき、抜歯を回避することが可能です。

また、抜歯を行わないため傷が生じず、細菌感染のリスクが低減し、その結果、治療後も良好な状態を保てます。

②歯科用顕微鏡「マイクロスコープ」を用いて細菌感染を起こしている根の内部を清掃する自由診療「精密根管治療」を行う

マイクロスコープは、肉眼では見えにくい部分も正確に確認しながら処置できます。そのため、一般的な保険適用の根管治療と比べて治療回数が少なく済み、再治療のリスクを軽減できるメリットがあります。

③「セラミック」の被せ物を装着する

精密根管治療を施した歯に被せ物を装着するための土台を作ります。その後、自然な色合いで、汚れも付着しにくい自由診療の素材「セラミック」の被せ物を装着します。

まず、部分矯正により右上奥歯を被せ物が装着できる高さまで十分に引き上げます。

歯がしっかりと引き上げられた段階で精密根管治療を行い、マイクロスコープで感染部分を観察しながら丁寧に除去し薬を詰めました。

次に安定した被せ物を装着するための土台を整え、型取りを行っています。その後、完成したセラミックの被せ物を装着し、治療を終了しました。

治療期間

費用

約280,000円

(部分矯正、精密根管治療、土台、型取り、被せ物含む)

術後の経過・現在の様子

術後は定期的なメンテナンスに来ていただいています。

治療のリスクについて

・まれに根管治療後も再治療、外科手術、抜歯などの処置が必要となる場合があります

・治療中まれに器具の破折、被せ物や詰め物など修復物の損傷、歯の破折が起こる場合があります

・一部の治療を除き、自費診療(保険適用外)です

・歯の移動に伴って、違和感や痛みを感じる場合があります

・硬い素材の場合、他の天然歯を傷つけることがあります

・噛み合わせや歯ぎしりが強い場合、セラミックが割れる可能性があります

60代女性 温存が難しい歯を抜いてインプラントや親知らずの移植で噛み合わせを改善した症例

掲載日: 2024/10/17

治療前

治療後

年齢と性別

ご相談内容

「奥歯に入れているブリッジがグラグラ揺れているのが気になる」とご相談いただきました。

カウンセリング・診断結果

拝見したところ、右下奥歯の3本のうち真ん中の歯が欠損していたため、両隣の歯を土台として人工歯を橋渡しする被せ物「ブリッジ」が装着されていました。しかし、土台になっている2本の歯は細菌感染により歯ぐきが炎症を起こす「歯周病」でした。

残念ながら、症状が進行して奥歯周囲の骨量が少なくなり、歯ぐきがやせたことが原因でブリッジがグラグラとしています。

また、左上奥歯には金属の被せ物「メタルクラウン」が装着されていましたが、土台の歯が折れてしまう「歯根破折」が見られ、歯を温存することが難しい状態でした。歯根破折は、過去に神経の治療「根管治療」を行っていたり、治療後に歯の厚みが不足していたりなどの理由から、歯の強度が低下することで生じます。

さらに、左上奥歯の手前側の歯には銀の詰め物「インレー」が、左下奥歯にはメタルクラウンが装着されていましたが、いずれも歯にぴったり合っておらず、歯との隙間から虫歯が進行していました。

レントゲンで確認したところ、左下奥には横向きに埋まっている親知らずも認められます。

行ったご提案・治療内容

今回、患者様は揺れているブリッジの部位だけでなくお口全体の治療を希望されたため、噛み合わせの改善を目指すために以下の手順で治療を行うことを提案し、了承いただきました。

①右下のブリッジを切断して取り外し、揺れていた土台の歯(第2大臼歯)、歯根破折していた左上の奥歯(左上第2大臼歯)を抜く。

②抜歯によって欠損状態になる右下奥歯には、顎の骨に人工歯根を埋め込み、その上に被せ物をする「インプラント治療」を行う。

③抜歯によって欠損状態になる左上奥歯には、左下奥に埋まっている親知らず(第3大臼歯)を抜いて移植する。

④不具合があるインレーやクラウンに対しては、歯科用顕微鏡「マイクロスコープ」を用いて歯の神経を取り除き、根管を清潔な状態にする自費診療の「精密根管治療」を行う。

また最終的な被せ物は、患者様と相談のうえ自然な白さが特徴の「セラミック」を使用することに決定しました。

揺れていた右下奥歯は、抜いたあとに2本のインプラントを埋入し、インプラントと骨がしっかり結合したことを確認したあと、インプラントの頭部分を歯ぐきの上に出し、形を整えてから最終的な被せ物を装着します。

また、ブリッジ手前の土台になっていた歯も、単独でセラミックを被せる治療を行いました。

歯根破折していた左上奥歯を抜いたあとは、まず移植に使用する左下の親知らずの神経を取り除き、神経が入っていた管をきれいにする処置を行いました。移植する歯に神経が残っていると、移植後に歯がうまく定着しないおそれがあるためです。

加えて、親知らずを少し引っ張り出す処置を行い、抜きやすくしてから抜歯を行いました。

次に、歯が定着するために必要な歯の根を覆っている薄い膜「歯根膜」を傷つけないよう注意しながら、親知らずを左上奥の欠損部分へ移植し、糸とワイヤーでしっかりと固定します。その後、歯と骨が定着したことが確認できてから、被せ物を装着しました。

不具合があるインレーやクラウンに対する精密根管治療では、マイクロスコープを用いて肉眼では見ることが難しい部位を確認しながら、感染した組織や神経を丁寧に取り除きました。

精密根管治療は、一般的な保険適用の根管治療と比べて治療回数が少なく、歯根の病気が発生するリスクを減らせるメリットがあります。

歯の内部をしっかり清掃できたことを確認してから歯の形を整え、それぞれの歯に合った被せ物や詰め物を作製して装着し、治療を終了しました。

治療期間

費用

約2,500,000円

(精密根管治療・移植・インプラント・セラミック・歯を引っ張り出す矯正処置込み)

術後の経過・現在の様子

術後も良好で、定期検診で予防にも意欲的になっていただきました。

治療のリスクについて

・まれに根管治療後も再治療、外科手術、抜歯などの処置が必要となる場合があります

・治療中まれに器具の破折、被せ物や詰め物など修復物の損傷、歯の破折が起こる場合があります

・治療中や治療後に不快症状が出たり、治療後に痛みや腫れなどが生じたりする可能性があります

・メンテナンスを怠ったり、喫煙したりすると、お口の中に大きな悪影響を及ぼし、インプラント周囲炎などにかかる可能性があります

・治療後に正しい歯磨きやメンテナンスを怠ると、虫歯が再発する場合があります

・噛み合わせや歯ぎしりが強い場合、セラミックが割れる可能性があります

治療前詳細

治療中詳細

治療後詳細

【セカンドオピニオン】30代女性 歯茎の腫れをマイクロスコープによる根管治療で改善しEMAXを用いて修復した症例

掲載日: 2024/10/17

治療前

治療後

年齢と性別

ご相談内容

「他院でセラミック治療を行ったが、腫れて痛みが出た。マイクロスコープでしっかりと治療したい」と、セカンドオピニオンで来院いただきました。

カウンセリング・診断結果

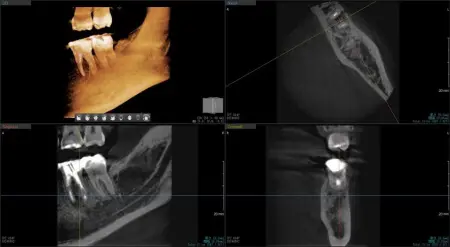

拝見したところ、左下の奥歯は「根尖性(こんせんせい)歯周炎」を起こしており、腫れや痛みが見られました。

根尖性歯周炎とは、神経が死んでしまった歯や神経を取って治療した歯の内部に細菌が侵入し、歯根の先端が炎症を起こす病気です。

CTを撮影して詳しく検査をした結果、根の周囲には感染による膿の袋が認められ、歯を支える骨も大きく溶けています。このまま放置すると、炎症がさらに広がって歯を失うリスクも高まるため、早急な治療が必要だと診断しました。

行ったご提案・治療内容

患者様の希望に沿い、歯科用顕微鏡「マイクロスコープ」を使用して根の内部の細菌を除去する「精密根管治療」を行うこと、最終的な被せ物には虫歯の再発リスクが低く耐久性もある「EMAX」で作製することを提案し、同意いただきました。

マイクロスコープは、肉眼では見えにくい小さな患部を拡大して確認できるため、根の内部にある感染源を正確に取り除くことが可能です。これにより、将来的に歯を失ったり感染が再発したりするリスクの低減が期待できます。

治療の開始前には、唾液や雑菌が根の中に入らないように治療部位をゴムのシートで保護する「ラバーダム防湿」を施したのち、マイクロスコープで観察しながら感染組織を丁寧に除去して薬を詰めました。

5ヶ月間の経過観察を行ったあと、再度CTを撮影して根の状態を確認したところ、歯を支える骨が再生していることが確認できました。

その後は最終的な被せ物を作製するために、歯を補強する土台を構築して型取りを行い、完成したEMAXを装着して治療を終了しています。

現在は、経過を観察しながら定期的なメンテナンスを続けています。

治療期間

費用

約230,000円

【内訳】

精密根管治療、土台、EMAXの被せ物

術後の経過・現在の様子

術後も再発なく定期検診に通われています。

治療のリスクについて

・まれに根管治療後も再治療、外科手術、抜歯などの処置が必要となる場合があります

・治療中まれに器具の破折、被せ物や詰め物など修復物の損傷、歯の破折が起こる場合があります

・治療中や治療後に不快症状が出たり、治療後に痛みや腫れなどが生じたりする可能性があります

・硬い素材の場合、他の天然歯を傷つけることがあります

・噛み合わせや歯ぎしりが強い場合、セラミックが割れる可能性があります

・一部の治療を除き、自費診療(保険適用外治療)です

治療前詳細

治療後詳細

60代女性 精密根管治療のあとにジルコニアとゴールドクラウンを装着してしっかり噛めるようにした症例

掲載日: 2024/10/17

治療前

治療後

年齢と性別

ご相談内容

「噛むと歯が痛む。保険適用の根管治療を行ったが、改善しないので検査をしてほしい」とご相談いただきました。

カウンセリング・診断結果

左上奥歯の噛み合わせを拝見したところ、奥から2本分の歯がうまく噛み合わずに下の歯に強く当たっていたため、噛むと痛む「咬合(こうごう)痛」が生じています。

また、レントゲン撮影で詳しく調べた結果、左上奥から2番目の歯は、神経が通っている根の内部に細菌感染が疑われる状態でした。

このまま放置すると、噛むことが困難になるだけでなく、歯が折れたり欠けたりするリスクや、細菌感染が広がって歯茎が腫れるおそれがあります。

以上のことから、まずは根の内部を清掃して薬を詰める「根管治療」をやり直したあと、周囲の歯と調和の取れた噛み合わせを実現するために、被せ物による修復が必要だと診断しました。

行ったご提案・治療内容

根の内部を清掃する方法として、歯科用顕微鏡「マイクロスコープ」を用いた自費診療の「精密根管治療」を提案しました。

精密根管治療は、肉眼では見えにくい部位も正確に確認しながら処置できるため、一般的な保険適用の根管治療と比べて治療回数が少なく、再治療のリスクを軽減できるメリットがあることを説明したところ、治療に同意いただきました。

まず、マイクロスコープを用いて過去に詰めた薬剤や細菌感染した部分を丁寧に取り除きます。次に歯根内部の洗浄と消毒を行い、薬剤を隙間ができないようにしっかりと詰めて密閉しました。

被せ物を製作する前に、左上奥歯の表面に「ワイヤー矯正」の装置を取り付けて歯の傾きを整える部分矯正を実施します。

その後、精密根管治療を施した歯には白くて丈夫な「ジルコニアクラウン」を、一番奥の歯には適度な硬さで噛み合わせになじみやすい「ゴールドクラウン」を装着し、治療を終了しました。

治療から5年が経過した現在、経過観察のためにレントゲン撮影をして確認したところ、左上奥歯に再感染は見られず、状態は安定しています。

治療期間

費用

約290,000円

(精密根管治療、 ジルコニアクラウン、ゴールドクラウン)

術後の経過・現在の様子

その後も再発なく経過は良好です。

治療のリスクについて

・まれに根管治療後も再治療、外科手術、抜歯などの処置が必要となる場合があります

・治療中まれに器具の破折、被せ物や詰め物など修復物の損傷、歯の破折が起こる場合があります

・治療中や治療後に不快症状が出たり、治療後に痛みや腫れなどが生じたりする可能性があります

・装着に際し、天然歯を削る場合があります

・硬い素材の場合、他の天然歯を傷つけることがあります

・治療中、装置によってまれに頬の内側が傷つき、口内炎になる場合があります