医院ブログ

武内歯科医院|横浜市磯子区の歯科・歯医者

40代女性 歯の根から折れた前歯を「インプラント」で修復し欠損している奥歯に親知らずを移植して噛み合わせを改善させた症例_インプラント 横浜磯子

2024/05/26

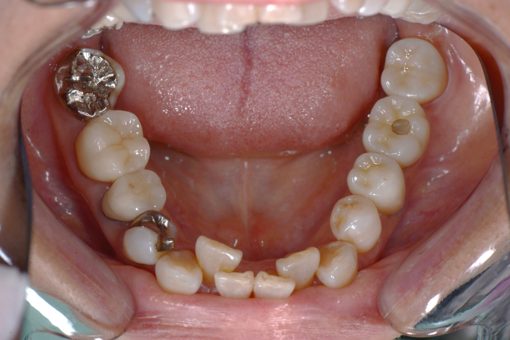

治療前

治療後

年齢と性別

ご相談内容

「前歯が折れてしまった。目立つのできれいに治したい」とご相談いただきました。

カウンセリング・診断結果

拝見したところ、右上の前歯(中切歯/1番)は歯ぐきの中にある歯の根っこ部分にまでヒビが入り折れた状態の「歯根破折」でした。

歯根破折は、過去に虫歯などで神経の治療「根管治療」を行っていたり、治療後の歯の厚みが足りていなかったりなど、歯の根の強度が低下していることが原因で生じます。

さらに、左上の奥歯(第2大臼歯/7番)は歯が抜けたままの状態で、噛み合わせを補うことなく放置されていたため、両側でバランスよく噛むことができていませんでした。

また、右下の奥には噛み合わせに関与していない親知らず(第3大臼歯/8番)が確認できました。

行ったご提案・治療内容

折れた右上の前歯(中切歯)は、歯根のヒビから細菌が入り込み歯ぐきに炎症を起こしたり痛みが出たりする可能性が高いことから、抜歯の必要があります。

抜歯後の前歯と欠損している左上の奥歯(第2大臼歯)を補うため、人工歯根を顎の骨に埋めその上に被せ物をする「インプラント」治療、もしくは左上の奥歯は右下の親知らずを抜いて移植する方法を提案したところ、患者様は「奥歯はインプラントではなく自分の歯で治したい」と希望され、前歯はインプラント、奥歯は移植による治療に同意いただきました。

右上の前歯は抜歯後にインプラントを埋入し、インプラントと骨がしっかり結合したことを確認後、インプラントの頭部分を歯ぐきの上に出して被せ物を装着できるよう形を丁寧に整え、治療開始から半年後に最終的な被せ物を装着しています。

左上の奥歯の治療として、まず移植に使用する右下の親知らずの神経を取り除き、神経が入っていた管をきれいにする処置を行いました。

これは移植する歯に神経が残っていると、移植後に歯がうまく定着しない可能性があるためです。

加えて、親知らずを少し引っ張り出す処置を施し歯を抜きやすくするとともに、歯が定着するために必要な「歯根膜」を温存して、移植が成功するよう努めました。

次いで、左上の欠損した部位に親知らずを移植するための穴を作り、抜歯した親知らずをその部分に埋入し、糸とワイヤーで固定しました。

移植した歯が定着し問題なくしっかり噛めるか確認したうえで、移植から1年後、最終的な被せ物を装着して治療を終了しました。

治療期間

費用

約600,000円

術後の経過・現在の様子

前歯、奥歯ともに治療部分の痛みや違和感はなく、噛み合わせも改善しました。

患者様には「気になっていた前歯と奥歯がきれいになってうれしい。しっかり噛める」と大変ご満足いただきました。

現在は半年に一度のメンテナンスで来院いただき、経過を観察しています。

治療のリスクについて

・外科手術のため、術後に痛みや腫れ、違和感を伴います

・メンテナンスを怠ったり、喫煙したりすると、お口の中に大きな悪影響を及ぼし、インプラント周囲炎などにかかる可能性があります

・糖尿病、肝硬変、心臓病などの持病をお持ちの場合、インプラント治療ができない可能性があります

・高血圧、貧血・不整脈などの持病をお持ちの場合、インプラント治療後に治癒不全を招く可能性があります

・外科処置後に痛みが長引く場合があります。必要に応じ痛み止めを併用します

・自費診療(保険適用外治療)です

治療前詳細

治療後詳細

40代女性 炎症による膿や痛みを「マイクロスコープ」を用いた「精密根管治療」で改善した症例_横浜市磯子 精密根管治療

2024/05/26

治療前

治療後

年齢と性別

ご相談内容

「前歯が痛くて耐えられないので治療したい」とご相談いただきました。

カウンセリング・診断結果

痛みの原因を調べるためレントゲン撮影で詳しく確認したところ、右上の前歯(側切歯/2番)の根の周りに、直径2センチの球状の膿の袋が見られ、根の周りに膿がたまる「根尖病巣」が生じていました。

今回の場合、歯の神経が細菌感染したことで歯の根の周りの組織が炎症を起こし、根尖病巣ができたと考えられます。

このまま放置すると根尖病巣が徐々に広がり、歯を残すことが難しくなる可能性があることから、痛みを取り除き、歯を温存するため歯の神経を除去して神経の管をきれいに清掃する「根管治療」が必要と診断しました。

行ったご提案・治療内容

診断内容を丁寧に説明したうえで、歯科用顕微鏡「マイクロスコープ」を用いた自費診療の「精密根管治療」を提案し、同意いただきました。

精密根管治療は、肉眼では観察が難しい部位をしっかり確認しながら処置できるため、一般的な保険の根管治療と比べ治療回数が少なく済み、根尖病巣の再発率も低くなるといったメリットがあります。

まず、歯の裏側を削り小さな穴を開け、マイクロスコープを使用した精密根管治療で歯の神経や感染した組織を丁寧に取り除き、歯の内部がきれいになったことを確認してから薬を詰めました。

その後、削った穴に白いプラスチック樹脂の材料「コンポジットレジン」をしっかり埋めて経過を観察し、治療を終了しました。

治療期間

費用

約100,000円

術後の経過・現在の様子

精密根管治療により歯を残すことができ、痛みもおさまりました。

掲載している治療後の画像は、根管治療から1年後の経過観察の際に撮影したものですが、直径2センチの膿の袋(治療前画像の黒い影になっている部分)がなくなっていることがわかります。

患者様からは「前歯の激しい痛みがなくなってよかった」と大変お喜びいただきました。

現在は、メンテナンスで定期的に通院いただいています。

治療のリスクについて

・まれに根管治療後も再治療、外科手術、抜歯などの処置が必要となる場合があります

・治療中まれに器具の破折、被せ物や詰め物など修復物の損傷、歯の破折が起こる場合があります

・治療中や治療後に不快症状が出たり、治療後に痛みや腫れなどが生じたりする可能性があります

・強い力や衝撃が加わった場合、コンポジットレジンが割れたり欠けたりする可能性があります

・一部の治療を除き、自費診療(保険適用外)です

根管精密治療って何?歯科治療の新常識

2024/04/22

歯の痛みや不快感は、日常生活に大きな影響を与えます。特に根管治療が必要とされる場合、多くの人が恐怖や不安を感じることがあります。しかし、最近の歯科技術の進歩により、これらの不快感を大幅に軽減し、効率的かつ正確に治療を行う方法が登場しました。その鍵を握るのが「マイクロスコープ」を使用した「根管精密治療」です。

根管精密治療とは?

根管治療、一般に「根の治療」と呼ばれるこの手法は、歯の根にある神経や血管が集まる部分(歯髄)が感染した場合に行われます。従来の治療法では、この繊細な部分を正確に扱うことが難しく、再治療が必要になるケースも少なくありませんでした。

しかし、「マイクロスコープ」の導入により、これまでにない精度での治療が可能になりました。マイクロスコープを使用することで、歯科医師は根管内部を高解像度で観察しながら治療を行うことができ、非常に細かい部分まで正確に処理することが可能です。

マイクロスコープが変える治療の品質

マイクロスコープの最大のメリットは、その精密さにあります。根管内の細かな裂け目や隠れた感染部位を明確に見ることができるため、治療の成功率が大幅に向上します。これは、治療時間の短縮にもつながり、患者さんの負担を減らすことも可能になります。

また、マイクロスコープを使用した治療では、歯をできるだけ保存しながら、感染を根本から除去することが可能です。これにより、歯の機能を長期にわたって維持することができ、結果的に歯の健康と美しさを保つことに繋がります。

| 根管治療 の精度 |

被せ物 の精度 |

根管治療 成功率 |

|

|---|---|---|---|

| 根管治療 Case.1 |

自費の 根管治療 |

自費 (精密な) 被せ物 |

91.4% |

| 根管治療 Case.2 |

保険の 根管治療 |

自費 (精密な) 被せ物 |

67.6% |

| 根管治療 Case.3 |

自費の 根管治療 |

保険の 被せ物 |

44.1% |

| 根管治療 Case.4 |

保険の 根管治療 |

保険の 被せ物 |

18.1% |

上記の表は、根管治療の臨床結果を基にし、歯科業界で広く認知されているデータを示しています。根管治療の成功率は、自費診療と保険診療の根管治療、およびそれに伴うかぶせ物の選択によって、顕著に異なります。

保険診療の場合、利用できる機器や薬品に制限があり、患者一人ひとりに充分な治療時間を割くことが難しいため、高品質な治療を提供するのが困難です。これが、再発率の上昇につながります。この事実に鑑み、当院では患者様に自費診療による高精度な治療を推奨しています。

また多くの患者さんにとって歯の痛みは耐え難いものですし、日常生活に支障をきたします。根管精密治療は、この痛みを早期に、かつ根本から解消することを目指し、マイクロスコープを活用することで、治療の正確性が飛躍的に向上し、結果として治療期間の短縮にも繋がるのです。

まとめ

マイクロスコープの使用による高精度な治療は、患者さんの痛みや不快感を最小限に抑え、かつ治療期間を短縮することが可能です。これから歯科治療を受ける方が、より安心して治療を受けることができます。

※保険診療の場合、マイクロスコープは使用していません。ご了承ください。

当院のマイクロスコープ治療の様子

当院の根管治療の症例

https://www.takeuchidental.com/blog/2023/11/27/1438/

https://www.takeuchidental.com/blog/2023/07/07/1298/

この記事の監修

武内歯科医院 院長 武内 清隆

当院では、お口の中の健康とお口周りの美しさをトータル的に考えた治療を心がけています。歯科医院の目的は、虫歯・歯周病の歯の治療です。しかし最も力を入れるべきことは、虫歯や歯周病にならないための予防指導だと考えます。

プラークコントロールや歯の健康診断を定期的に受けることで大切な歯を守れるのです。丈夫で健康な歯は、何でも美味しく食べることができ、いつまでも若々しい口元と笑顔を保てます。当院の指導で、ご自分の歯で末永く健康にいきいきお過ごしいただきたいと思っています。

【経歴】

1994年

東京歯科大学卒

1994年

武内歯科医院勤務

1994年

林歯科医院勤務

1996年

林歯科医院退職

1996年

葉山町武内歯科医院勤務

2000年

葉山町武内歯科医院退職

2000~2001年

聖路加病院口腔外科研修

2014年

武内歯科医院継承

【取得資格】

日本歯周病学会認定医

日本顎咬合学会咬み合わせ認定医

日本顎咬合学会一般口演優秀発表賞受賞

【所属学会】

日本歯周病学会

日本顎咬合学会

日本顕微鏡歯科学会

日本歯内療法学会

【論文】

2005年

日本顎咬合学会誌 噛み合わせの科学25巻『機能的な歯列構築への追求』

2005年

JCPG会報『エムドゲイン ゲルを用いた歯周治療』

2013年

日本歯科評論誌3月号『IPS e.max臨床応用のポイント』

【学会誌】

2005年

日本顎咬合学会誌 噛み合わせの科学25巻『機能的な歯列構築への追求』

50代女性 奥歯の痛みや歯ぐきの炎症を「根管治療」で改善し見た目も美しくした症例_根管治療-横浜磯子

2024/04/20

治療前

治療後

年齢と性別

ご相談内容

「前歯を全体的に治したい。また、左の奥歯が食べ物を噛むと痛いので診てほしい」とご相談いただきました。

カウンセリング・診断結果

拝見したところ、上の前歯のうち1本(右中切歯/1番)には被せ物、残りの4本(左右側切歯/2番、左中切歯、左犬歯/3番)には白い詰め物が装着されていましたが、変色や劣化が見られ、さらに左の側切歯の内側は歯が欠けていました。

左下の奥歯には欠損した歯(第1大臼歯/6番)を補うため、前後の歯(第2小臼歯/5番、第2大臼歯/7番)を土台に3本の歯を連結した金属の被せ物「ブリッジ」が装着されていましたが、こちらも劣化が見られ、歯と被せ物がぴったりとフィットしていない状態です。

以上の前歯5本とブリッジの土台歯2本は、歯の内部が細菌感染し根の周りに炎症が起こる「慢性化膿性根尖性歯周炎(まんせいかのうせいこんせんせいししゅうえん)」が生じており、歯の根の先には細菌が溜まる「根尖病巣」が進行し痛みが出ていました。

慢性化膿性根尖性歯周炎は、虫歯や外傷などで神経が死んでしまった歯や、過去に行った神経の処置で感染源がしっかり取り除けていなかったり、根の先まで薬が詰められていなかったりすることで生じます。

痛みの原因である炎症を抑えるために、慢性化膿性根尖性歯周炎を改善し、前歯の見た目を整える治療が必要と診断しました。

行ったご提案・治療内容

慢性化膿性根尖性歯周炎を改善するためには、歯の内部の感染した組織を取り除く「根管治療」を行う必要があるとお伝えしました。

左下奥歯の欠損部はあごの骨に人工の歯根を埋める「インプラント治療」、前歯5本と奥歯2本は根管治療後に被せ物で修復する方法を提案し、同意いただきました。

まず右上の中切歯の被せ物と左下のブリッジを取り除いてから、肉眼では見えない小さな患部まで拡大できる歯科用顕微鏡「マイクロスコープ」を使用する精度の高い根管治療を行い、治療後に再び細菌感染が起こらないように密封します。

左下の欠損部にインプラントを埋入し、インプラントと骨がしっかり結合したあと、インプラントの頭部分を歯ぐきの上に出して被せ物を装着できるよう整えました。

新しい被せ物は、患者様から「見た目をきれいにしたい。再発もしたくない」との希望から、前歯は自然な色味があり劣化しにくい「セラミック」、インプラントの被せ物は白く強度に優れた「ジルコニア」、左下の奥歯はガラスセラミックを強化した素材「e-max」で作製し装着して、治療を終了しました。

治療期間

費用

約2,000,000円

術後の経過・現在の様子

歯の痛みや炎症が改善し、経過は良好です。新しい詰め物を装着した歯は、周りとなじむ美しい仕上がりになりました。

患者様には「歯を見せて笑えるようになってうれしい」と大変お喜びいただきました。

現在は、メンテナンスで定期的にご通院いただいています。

治療のリスクについて

・まれに根管治療後も再治療、外科手術、抜歯などの処置が必要となる場合があります

・メンテナンスを怠ったり、喫煙したりすると、お口の中に大きな悪影響を及ぼし、インプラント周囲炎などにかかる可能性があります

・糖尿病、肝硬変、心臓病などの持病をお持ちの場合、インプラント治療ができない可能性があります

・硬い素材の場合、他の天然歯を傷つけることがあります

・噛み合わせや歯ぎしりが強い場合、セラミックが割れる可能性があります

・一部の治療を除き、自費診療(保険適用外治療)です

40代女性 被せ物の中で悪化した虫歯をマイクロスコープを用いた精密根管治療で治療した症例_根管治療-横浜磯子

2024/03/18

治療前

治療後

年齢と性別

ご相談内容

「奥歯の歯ぐきが痛い。銀歯も気になるため白い歯にしたい」とご相談いただきました。

カウンセリング・診断結果

拝見したところ、左上の奥歯3本(第1小臼歯/4番、第1大臼歯/6番、第2大臼歯/7番)には銀の詰め物、左上の第2小臼歯(5番)には被せ物が装着されていました。

左上奥歯の歯ぐきは、細菌に感染することで歯を支える骨がなくなっていく「歯周病」の影響を受け、腫れて炎症を起こしています。

レントゲン撮影で詳しく調べたところ、詰め物や被せ物の内部に虫歯が生じていました。

奥歯は歯ブラシが届きづらい場所であるため、毎日のブラッシングで磨き残しが多かったことにより細菌が繁殖し、虫歯や歯周病を発症したと考えられます。

歯周病を悪化させないためにも、今回の治療で虫歯や歯の汚れをしっかり取り除き、正しい歯磨きの方法を身につけていただく必要があると診断しました。

行ったご提案・治療内容

歯周病治療後に、詰め物や被せ物をやり直す治療を提案し、同意いただきました。「銀歯を白い歯にしたい」というご希望があったため、透明感があり、自然な白さを再現できる「セラミック」素材をおすすめしました。

まず左上奥歯に付着した「歯垢(プラーク)」や、歯垢が硬くなってこびりついた「歯石」を取り除く「歯周基本治療」を実施します。

ご自宅でも正しくケアができるよう歯磨き指導を行い、歯磨きを徹底していただきました。

第2小臼歯は歯科用の顕微鏡である「マイクロスコープ」を使用し、「精密根管治療」で歯根内部の感染部分を取り除き、しっかりと薬を詰めました。

左上の奥歯2本(第1小臼歯、第1大臼歯)は銀歯と虫歯を除去してから歯型を取りセラミックインレー(詰め物)を製作し、完成したインレーの形や色が歯に調和しているかを確認してから装着しています。

第2小臼歯は根管治療後の歯根に歯と同じようにしなる土台の「ファイバーポスト」を装着し、歯根破折のリスクを軽減しました。

土台の形をきれいに整えたあと歯型を取り、セラミックの被せ物である「e-maxクラウン」を製作し、余分な力がかからないよう噛み合わせをしっかり調整してから装着しました。

一番奥の第2大臼歯は、もともとの銀歯の範囲や虫歯が小さかったため、歯の色に合った歯科用プラスチックを詰める「コンポジットレジン充填」を行うことで歯を削る量を最低限におさめ、治療を終了しています。

治療期間

費用

約460,000円

【内訳】

精密根管治療(1根管)

ファイバーポスト

e-maxクラウン

セラミックインレー

術後の経過・現在の様子

治療後の経過も良好で、歯ぐきの腫れや痛みもなく歯周病の再発も見られません。

奥の銀歯も自然な白さのある歯になったことで、見た目も美しくなりました。

患者様からは「奥歯の痛みもなくなった。白い歯のおかげで見た目もきれいになってうれしい」とお喜びいただきました。

現在は定期的にご通院いただき、メンテナンスを継続しております。

治療のリスクについて

・虫歯治療の後は神経が過敏になっているため、痛みが生じる場合があります

・根管治療中や治療後に不快症状が出たり、治療後に痛みや腫れなどが生じたりする可能性があります

・セラミックの装着に際し、天然歯を削る必要があります

・噛み合わせや歯ぎしりが強い場合、セラミックが割れる可能性があります

・治療が終わった後も、十分なセルフケアが必要です

・正しいブラッシングやメンテナンスを行わない場合、歯石の付着や虫歯が生じる可能性があります