医院ブログ

武内歯科医院|横浜市磯子区の歯科・歯医者

40代男性 「奥歯で噛むと痛い」とご相談。マイクロスコープを用いた精密な根管治療を行った症例

2025/03/22

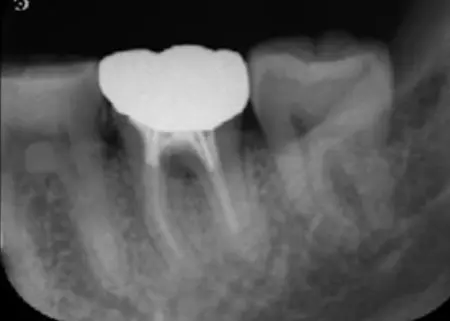

治療前

治療後

年齢と性別

ご相談内容

「奥歯で噛むと痛い」とご相談いただきました。

カウンセリング・診断結果

レントゲン撮影を行って詳しく拝見したところ、左下奥歯の歯根の先に膿があることがわかりました。

この歯には過去に、細菌感染した神経を取り除き、神経が入っていた細い管を清掃して薬を詰める「根管治療」が施されています。しかし再度細菌に感染し、歯根の先に炎症が起きて膿が溜まる「根尖性(こんせんせい)歯周炎」を発症している状態です。

CTを撮影してさらに詳しく検査を行った結果、以前の根管治療後には神経の代わりに薬を詰める処置「根管充填」が適切に行われていることが確認できましたが、現在は炎症が広がり、歯根の周囲にある骨も溶けています。

このまま放置すると感染がさらに広がり、最終的には歯を失うおそれもあるため、早急な治療が必要だと診断しました。

行ったご提案・治療内容

患者様は「早く、しっかり治したい。再発をなるべく防ぎたい」と希望されていたため、以下の治療を提案しました。

1:根管治療を受けた歯に対して再び根管治療を行う「再根管治療」

今回は、歯根の内部を徹底的に洗浄・消毒して細菌を除去するために、歯科用顕微鏡「マイクロスコープ」を使用した「精密根管治療」を行います。

2:再根管治療後に新しい被せ物を作製して装着する

新しい被せ物は、「ゴールドクラウン」を採用しました。ゴールドクラウンは適合性が高く、歯との間に隙間ができにくいため、細菌感染の再発防止が期待できます。また、ゴールドクラウンは当院の技工士が高い精度で調整しながら作製することが可能です。

まずは、マイクロスコープを使って歯根の内部を丁寧に清掃し、感染した組織を取り除きます。その後、根管内を殺菌し、再び細菌に感染しないようしっかりと密閉しました。また、この歯には3本の根管があるため、それぞれ慎重に治療しています。

2回目の受診時には、しなやかで耐久性のある「ファイバーポストコア」を根管に立て、被せ物を支える土台を作製します。その後、仮歯を装着し、4ヶ月間の経過観察を行いました。

3回目の受診時には、CTの撮影をして以前歯根の先に見られた炎症や膿の有無を確認しましたが、問題がなかったため、歯の型取りをしてゴールドクラウンの作製を開始しました。

最後の受診時には、完成したゴールドクラウンを装着し、噛み合わせに問題がないことを確認して、治療を終了しています。

治療期間

費用

約200,000円

術後の経過・現在の様子

現在も定期メンテナンスに来られて経過を見ています。

治療のリスクについて

・まれに根管治療後も再治療、外科手術、抜歯などの処置が必要となる場合があります

・治療中まれに器具の破折、被せ物や詰め物など修復物の損傷、歯の破折が起こる場合があります

・治療中や治療後に不快症状が出たり、治療後に痛みや腫れなどが生じたりする可能性があります

・一部の治療を除き、自費診療(保険適用外)です

60代男性 歯根の先に溜まった膿を精密根管治療で除去したあとジルコニアクラウンで修復した症例

2025/03/22

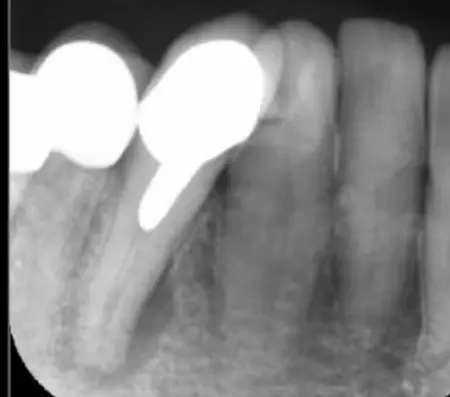

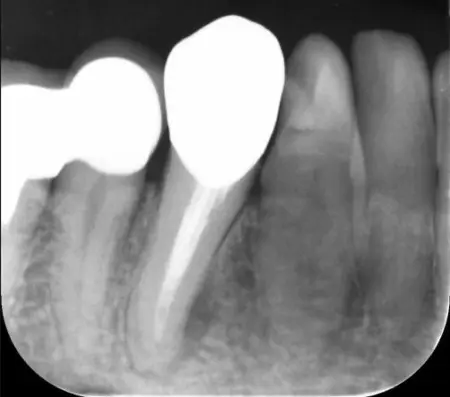

治療前

治療後

年齢と性別

ご相談内容

「右下前歯で噛むと痛いので診てほしい」とご相談いただきました。

カウンセリング・診断結果

レントゲンを撮影して詳しく拝見したところ、痛みが出ている右下前歯の根の周囲には黒い影が見られました。この影は、歯の内部に細菌が侵入して炎症を起こし、歯根の先に膿が溜まる「根尖(こんせん)病変」によるものです。

この歯は以前、細菌感染した神経を取り除き、神経が入っていた細い管「根管」を清掃して薬を詰める「根管治療」を行っていました。根管治療後には被せ物が装着されていましたが、その被せ物が経年劣化した、もしくは根管治療が不十分だったことが原因で、再度細菌が根管内に侵入して炎症を起こしたと考えられます。

このまま放置すると、歯根の周辺組織にまで感染が広がり、将来的に歯を支える骨が溶けて歯を失うおそれがあるため、早急に治療をする必要があると診断しました。

行ったご提案・治療内容

痛みを取り除いたうえで歯を温存するために、歯科用顕微鏡「マイクロスコープ」を用いた精密で徹底的な根管治療「精密根管治療」をしたのち、天然歯のような自然な色味を再現できる被せ物「ジルコニアクラウン」を装着することを提案しました。

精密根管治療は自費診療なので費用がかかるものの、マイクロスコープを用いて肉眼では見えにくい部分まで正確に確認しながら処置できるため、保険診療の根管治療と比べて精度の高い治療ができ、再び炎症を起こすリスクを軽減することが可能です。

また被せ物の素材に使用するジルコニアは、人工ダイヤモンドと呼ばれるほど硬いため、経年劣化しにくく、虫歯の再発リスクが低いメリットがあります。その反面、噛み合わせの調整を適切に行わないと噛み合う歯を傷つけるおそれがある点がデメリットです。

治療について詳しくお伝えしたところ、患者様は「虫歯の再発リスクを下げたい」との理由から、すべての治療に同意いただきました。

まずは装着されている古い被せ物を外し、唾液に含まれる細菌や血が根管内に入るのを防ぐために、ゴム製のシート「ラバーダム」で覆って治療部位だけを露出させます。次にマイクロスコープで確認しながら、感染した部位を丁寧に除去しました。

根管内が清潔になったことを確認し、再び細菌が入り込まないようしっかりと薬を詰めました。

その後は最終的な被せ物を作製するために、歯の形を整えてから型取りを行います。後日、完成したジルコニアクラウンを装着し、噛み合わせに問題がないかをしっかりと確認しました。

治療後は、経過観察のために3ヶ月後と6ヶ月後にレントゲンやCTの撮影をしたところ、歯根周辺にあった根尖病変の影が徐々に小さくなり、歯を支える骨が再生してきていることが確認できたため、治療を終了しています。

治療期間

費用

約190,000円

術後の経過・現在の様子

その後もメンテナンスに来ていただきて、経過を見ています。

治療のリスクについて

・まれに根管治療後も再治療、外科手術、抜歯などの処置が必要となる場合があります

・治療中まれに器具の破折、被せ物や詰め物など修復物の損傷、歯の破折が起こる場合があります

・治療中や治療後に不快症状が出たり、治療後に痛みや腫れなどが生じたりする可能性があります

・装着に際し、天然歯を削る場合があります

・硬い素材の場合、他の天然歯を傷つけることがあります

・一部の治療を除き、自費診療(保険適用外治療)です

40代女性 放置していた仮歯と乱れた噛み合わせをワイヤー矯正やブリッジなどで改善した症例

2025/03/22

治療前

治療後

年齢と性別

ご相談内容

「歯並びが気になる。また、仮歯のままになっている部分も治したい」とご相談いただきました。

カウンセリング・診断結果

拝見したところ、歯が正常な位置からずれたりねじれたりしてデコボコに生えている「叢生(そうせい)」が認められました。

歯並びが乱れていると見た目に悪影響が出るだけでなく、歯ブラシを歯に当てにくいことで磨き残しが増え、歯茎が炎症を起こす「歯周病」や虫歯の発症リスクが上がります。

右下奥歯には、他院で治療途中になっていた仮歯が装着されていました。

仮歯は一時的な使用を前提として作られており、外れやすく汚れも付着しやすいため、仮歯と歯の間に生じた隙間から汚れが入り込むと、虫歯になるリスクが高まります。

患者様の場合は、仮歯によって噛み合わせのバランスが崩れて顎関節に負担がかかり、顎の痛みや口が開きにくくなる「顎関節症」を発症していました。

樹脂製の仮歯は割れたりすり減ったりしやすく、しっかりと噛むことができないため、顎関節症が悪化するおそれがあります。

また、顎関節症は噛み合わせの悪さだけでなく、歯ぎしりや噛みしめなどの悪習慣や精神的なストレスにより、顎関節や筋肉に負担がかかることが原因で引き起こされるケースもあります。

さらに、仮歯以外にも詰め物や被せ物が装着されている歯がありましたが、他の歯とうまく噛み合っておらず、噛み合わせを悪化させていました。

このまま放置すると、顎の痛みで口の開閉がしにくくなるおそれがあります。

以上のことから、歯並びを整え、仮歯やすでに装着されている詰め物や被せ物を作り直す必要があると診断しました。

行ったご提案・治療内容

歯並びと噛み合わせを整えるために、以下の治療方法を提案しました。

①ワイヤーの力で歯を動かす「ワイヤー矯正」

矯正装置が目立ちやすく、取り外しができないため歯磨きがしにくいデメリットがありますが、ほとんどの歯並びに対応が可能で、歯の動きを細かく調節したり効率的に動かしたりすることができます。

②透明なマウスピースで歯を動かす「アライナー矯正」

マウスピースが透明で目立ちにくく、着脱可能なので食事や歯磨きの際は取り外すことができます。

その反面、装着時間を守ったりマウスピースを定期的に交換したりなど、患者様の自己管理が必要なため、これらを守れないと治療期間が延びたりしっかり歯が動かなかったりすることがあります。

患者様は「アライナー矯正も気になるが、より早く、確実に治したい」とのことから、①のワイヤー矯正を希望されました。

また、右下奥歯の仮歯を外し、前後の歯を土台として橋を渡すように人工歯を入れる「ブリッジ」を入れること、噛み合わせを悪くしている複数の詰め物や被せ物を外して新たに作り直す必要があることもお伝えし、同意いただきました。

まず、上下の歯の表面に「ブラケット」と呼ばれるボタン状の装置を接着し、そこにワイヤーを通して少しずつ歯を動かし、歯並びや噛み合わせを整える矯正治療を行います。

その後、右下奥歯の仮歯を外して新しくブリッジを作製し、装着しました。

最後に、その他の噛み合わせを悪くしている詰め物や被せ物を外して新しく作り直して装着し、噛み合わせに問題がないことを確認して、治療を終了しています。

治療期間

費用

約1,200,000円

術後の経過・現在の様子

現在の定期メンテナンスに来られています。

治療のリスクについて

・治療中、発音しにくい場合があります

・治療中、舌が動かしにくいことがあります

・歯の移動に伴って、違和感や痛みを感じる場合があります

・冷たいものを飲んだときに歯がしみる「知覚過敏」の症状が出る場合があります

・ブリッジの装着に際し、天然歯を削る必要があります

・土台となる歯に負担がかかるため、将来的に歯が揺れたり、歯の根が割れたりする可能性があります

30代女性 ガタガタした歯並びと乱れた噛み合わせをワイヤー矯正で改善した症例

2024/11/21

治療前

治療後

年齢と性別

ご相談内容

「歯がねじれていて、歯並びが気になる。また顎関節症もあるので治したい」とご相談いただきました.。

カウンセリング・診断結果

拝見したところ、上下の前歯を中心に、歯が正常な位置からずれたりねじれたりしてガタガタに生えている「叢生(そうせい)」が認められました。

また噛み合わせの乱れによってバランスが崩れているため、顎関節に負担がかかり、顎の痛みや口が開きにくくなる「顎関節症」も発症していました。

顎関節症は噛み合わせの悪さだけでなく、歯ぎしりや噛みしめなどの悪習慣や精神的なストレスが要因で、顎の関節や筋肉に負担がかかることで引き起こされます。

さらに歯並びの乱れは見た目の問題だけでなく、歯ブラシがあてにくく磨き残しが増えるため虫歯や歯周病のリスクが高くなる傾向にあります。

加えて、顎関節症が悪化すると顎の痛みで口の開閉が困難になるおそれもあるため、噛み合わせの改善が必要と診断しました。

行ったご提案・治療内容

歯並びと噛み合わせを整えるため、ワイヤーの力で歯を動かす「ワイヤー矯正」を提案し、同意いただきました。

ワイヤー矯正は、歯に取り付けた四角い装置「ブラケット」にワイヤーを通して歯並びや噛み合わせを調整します。

ワイヤー矯正は、矯正装置が目立ちやすく歯磨きがしにくいものの、ほとんどの歯並びの問題に対応が可能で、歯の動きを細かく調節したり効率的に動かしたりできるといった特徴があります。

治療の際、歯を正しい位置に並べるスペースを確保するために歯を抜くケースもありますが、患者様の場合は抜歯を行わず歯並びと噛み合わせを整えることができました。

矯正後、正しい位置に動かした歯が元の場所に戻ろうとする「後戻り」が起きる可能性がありますが、現在も後戻りすることなく正しい歯並びを維持しています。

治療期間

費用

約1,000,000円

術後の経過・現在の様子

治療後も後戻りなく、定期検診に来ていただいています。

治療のリスクについて

・治療中、発音しにくい場合があります

・治療中、舌が動かしにくいことがあります

・治療中、装置によってまれに頬の内側が傷つき、口内炎になる場合があります

・歯の移動に伴って、違和感や痛みを感じる場合があります

・冷たいものを飲んだときに歯がしみる「知覚過敏」の症状が出る場合があります

・正しいブラッシングやメンテナンスを行わない場合、虫歯や歯周病のリスクが高まります

治療前詳細

治療後詳細

30代女性 不自然な歯並びをワイヤー矯正で改善しラミネートベニアで見た目のバランスを整えた症例

2024/11/21

治療前

治療後

年齢と性別

ご相談内容

「あごの関節に違和感があるのと、歯並びも気になるので診てほしい」とご相談いただきました。

カウンセリング・診断結果

拝見したところ、噛んだ際に上下の歯の間に隙間が生じる「オープンバイト」が見られました。

オープンバイトは見た目の問題以外にも、噛み合わせのバランスが悪いためあごの関節に負担がかかり、将来的に強い痛みが出る可能性があります。

また、左右の前歯1本ずつ(側切歯)が通常よりも一回り小さい「矮小歯(わいしょうし)」の状態で、隣接する歯との大きさの差が著しく、不自然な歯並びとなっていました。

行ったご提案・治療内容

オープンバイトを改善する方法としてワイヤー矯正を提案し、同意いただきました。

また、矮小歯については歯の大きさの問題であるため、矯正治療では改善できないことも説明しました。

そこで見た目のバランスを整えるため、歯の表面にセラミックの薄い板を貼り付ける「ラミネートベニア」を矯正治療後に行うことを提案し、こちらも了承いただいています。

まず上下にワイヤー装置を装着し、歯を少しずつ移動させて噛み合わせを改善しました。

その後、矮小歯2本の表面をわずかに削り、色や形にこだわったセラミックを貼り付けて自然な見た目に仕上げています。

現在もメンテナンスで通院いただいており、歯並びの後戻りもなく安定した状態を維持しています。

治療期間

費用

約1,170,000円

【内訳】

ワイヤー矯正

ラミネートベニア

術後の経過・現在の様子

治療後も後戻りなく、メンテナンスに来ていただいています。

治療のリスクについて

・治療中、発音しにくい場合があります

・治療中、舌が動かしにくいことがあります

・治療中、装置によってまれに頬の内側が傷つき、口内炎になる場合があります

・歯の移動に伴って、違和感や痛みを感じる場合があります

・非常に薄いセラミックのため、強度は弱くなります

・ご使用状況により、割れたり欠けたりする場合があります