医院ブログ

武内歯科医院|横浜市磯子区の歯科・歯医者

40代女性 ワイヤー矯正・ダイレクトボンディング・セラミックの詰め物を併用して噛み合わせと審美性を改善した症例

掲載日: 2025/09/09

治療前

治療後

年齢と性別

ご相談内容

「顎関節症を治して歯並びもきれいにしたい」とご相談いただきました。

カウンセリング・診断結果

拝見したところ、上下前歯の先端が直接ぶつかるように噛み合う切端咬合(せったんこうごう)が見られました。

本来の正常な噛み合わせでは、上の前歯が下の前歯を覆うように噛み合い、噛んだ際にはすべての歯にバランスよく力がかかります。しかし切端咬合の場合は、噛み合わせのバランスが崩れやすくなります。

患者様はその影響を受けて、あごの関節に痛みが出る顎関節症を引き起こしていると診断しました。

このまま放置すると顎関節症の悪化に加え、噛み合わせの負担によって歯の寿命が短くなるなどのリスクが懸念されます。

さらに左上前歯の先端が欠けていること、奥歯を中心に金属の詰め物や被せ物が多数装着されていることにより見た目にも影響が出ていました。

患者様はもともとホワイトニングのために通院されていましたが、噛み合わせがよくないことが原因で奥歯が割れたり銀歯が取れたりするトラブルが続き、その都度治療を繰り返しています。

以上のことから、噛み合わせの改善とともに審美性を回復する治療が必要と診断しました。

行ったご提案・治療内容

診断結果を丁寧に説明したうえで、ワイヤー矯正を行ってから左上前歯の審美的な修復や、銀歯を部分的に白い詰め物に置き換えるという治療計画を提案し、同意いただきました。

ワイヤー矯正は小さなボタンのような部品を歯の表面に取り付け、そこにワイヤーを通すマルチブラケット装置を利用して歯を動かす治療です。

この治療計画であれば、矯正治療により噛み合わせを整えることで口腔内環境を根本から改善し、将来的なトラブルのリスクを軽減するとともに、審美性も改善できます。

ただし治療は段階的に進める必要があるため、治療期間が長くなる可能性があることも事前にお伝えしています。

【治療の流れ】

①上下の歯にマルチブラケット装置を装着し、歯を適切な位置に少しずつ動かして噛み合わせを改善する

②矯正終了後、左上前歯の欠けている部分にご自身の歯になじむ色味のプラスチック樹脂を直接盛り付けるダイレクトボンディングを行い形を修復する

③笑った際に目立ちやすい下の左右奥歯2本の銀歯を除去し、自然な白さを持つセラミックの詰め物に置き換える

治療終了から15年経過した現在も健康的な歯並びを維持されており、トラブルもなくお過ごしいただいています。

治療期間

費用

約1,250,000円

【内訳】

ワイヤー矯正、ダイレクトボンディング、セラミックの詰め物2本

術後の経過・現在の様子

その後の経過も問題なく、定期検診に通われています。

治療のリスクについて

・矯正治療中、発音しにくい場合があります

・矯正治療中、装置によってまれに頬の内側が傷つき、口内炎になる場合があります

・歯の移動に伴って、違和感や痛みを感じる場合があります

・セラミックの装着に際し、天然歯を削る必要があります

・ダイレクトボンディングは、広範囲にわたって修復が必要な場合は適用できない可能性があります

・噛み合わせや歯ぎしりが強い場合、セラミックやダイレクトボンディングが欠ける可能性があります

60代女性 以前治した歯の見た目が悪くなってきた、セラミックで見た目をきれいにした症例

掲載日: 2025/06/05

治療前

治療後

年齢と性別

ご相談内容

見た目が古くなってきたから、新しくきれいにしたいとご相談いただきました。

カウンセリング・診断結果

拝見したところ、昔治療した箇所でセラミックが割れていたので、審美的によくないため、上物だけの再修復した。

行ったご提案・治療内容

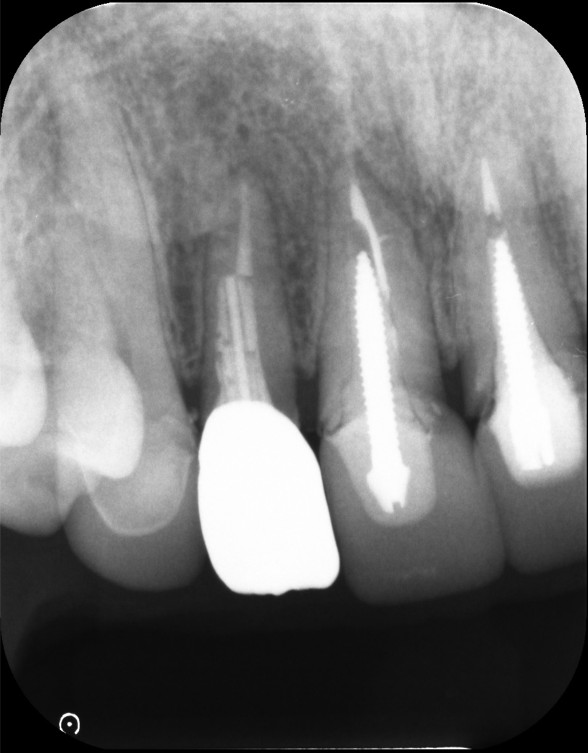

根尖病巣があったが、痛みはなかったため、根治をせずクラウンをセラミックを取り替えを行い、根尖病巣は経過観察を行っていた。

半年後には根尖病巣が治っていた。下の画像の歯内治療と歯冠修復関係の通り歯冠修復の精度が大事でその結果、根尖病巣が治った。

治療期間

費用

約10万円

術後の経過・現在の様子

その後も再発なく、検診に通っていただいています。

治療のリスクについて

・治療中や治療後に不快症状が出たり、治療後に痛みや腫れなどが生じたりする可能性があります

・一部の治療を除き、自費診療(保険適用外)です

・噛み合わせや歯ぎしりが強い場合、セラミックが割れる可能性があります

20代女性 左下奥歯が痛い 親知らずの部分矯正

掲載日: 2025/06/05

治療前

治療後

年齢と性別

ご相談内容

左下奥歯が痛いとご相談いただきました。

カウンセリング・診断結果

拝見したところ

左下7番のCTとパノラマを撮影し親知らずが当たってて、虫歯みたいに歯に穴が開いていました。

歯髄に親知らずが達するほど外部吸収していたため、7番抜歯をすることとなりました。

抜歯して埋伏の親知らずを7番の箇所に移動させる治療をご案内しました。

行ったご提案・治療内容

左下7番の抜歯後、親知らずを部分矯正で移動させて3か月くらい待って親知らずが生えてくるのを待ちます。

その後横に向いている親知らずを45度立たせてから前に寄せました。

この部分矯正には約1年の時間がかかります。

治療期間

費用

15万~20万

術後の経過・現在の様子

その後かみ合わせは良好で、検診に来ていただいています。

治療のリスクについて

親知らずの歯が生えてこない場合がある

かみ合わない可能性がある

治療前詳細

治療中詳細

治療後詳細

50代女性 何度もかぶせものが取れるので治療したい【セカンドオピニオン】

掲載日: 2025/06/05

治療前

治療後

年齢と性別

ご相談内容

被せ物が何度も取れて、近くの歯医者で治療したが、すぐ取れるのでしっかり治したいとセカンドオピニオンでご来院されました。

カウンセリング・診断結果

右上の前歯(2番)破折の確認をするために被せ物を外し精査したところ、神経の部屋の床の部分「髄床底」付近に穴が開いている「パーフォレーション(穿孔)」が見られました。

また、もう一根管違う根管を作ってしまっていた。

行ったご提案・治療内容

患者様は「早く、しっかり治したい。再発をなるべく防ぎたい」と希望されていたため、以下の治療を提案しました。

1:根管治療を受けた歯に対して再び根管治療を行う「再根管治療」

今回は、歯根の内部を徹底的に洗浄・消毒して細菌を除去するために、歯科用顕微鏡「マイクロスコープ」を使用した「精密根管治療」を行います。

2:再根管治療後に新しい被せ物を作製して装着する

新しい被せ物は、「ジルコニア」を採用しました。ジルコニアクラウンは適合性が高く、歯との間に隙間ができにくいため、細菌感染の再発防止が期待できます。また、当院の技工士が高い精度で調整しながら作製することが可能です。

まずは、マイクロスコープを使って歯根の内部を丁寧に清掃し、感染した組織を取り除きます。その後、根管内を殺菌し、再び細菌に感染しないようしっかりと密閉しました。

2回目の受診時には、しなやかで耐久性のある「ファイバーポストコア」を根管に立て、被せ物を支える土台を作製します。その後、仮歯を装着し、4ヶ月間の経過観察を行いました。

3回目の受診時には、CTの撮影をして以前歯根の先に見られた炎症や膿の有無を確認しましたが、問題がなかったため、歯の型取りをしてジルコニアクラウンの作製を開始しました。

最後の受診時には、完成したジルコニアクラウンを装着し、噛み合わせに問題がないことを確認して、治療を終了しています。

治療期間

費用

約20万

術後の経過・現在の様子

その後も再発はせず、定期検診に通われています。

治療のリスクについて

・まれに根管治療後も再治療、外科手術、抜歯などの処置が必要となる場合があります

・治療中まれに器具の破折、被せ物や詰め物など修復物の損傷、歯の破折が起こる場合があります

・治療中や治療後に不快症状が出たり、治療後に痛みや腫れなどが生じたりする可能性があります

・一部の治療を除き、自費診療(保険適用外)です

CTとマイクロスコープはなぜ必要?精密治療に欠かせない理由

掲載日: 2025/06/04

「何度も治療しているのに痛みが再発する…」

「精密根管治療って何が違うの?」

そんな疑問を持つ方へ──

歯の寿命を延ばすために、今や【CT(3D画像診断)とマイクロスコープ】は、精密治療に欠かせない存在となっています。

この記事では、CTとマイクロスコープの役割やメリット、従来の治療との違いをわかりやすく解説します。

CTとマイクロスコープ、それぞれの役割とは?

■ CT(歯科用3D画像診断)

CTとは、歯やあごの骨を立体的(3D)に撮影できるレントゲンです。

レントゲンでは見えない位置や深さ、神経や根管の曲がり具合、隠れた病巣なども正確に可視化できます。

-

複雑な根管の形状が一目瞭然

-

隠れた病変・膿の袋を発見しやすい

-

再治療の精度が格段に上がる

■ マイクロスコープ(手術用顕微鏡)

マイクロスコープは、肉眼の最大約20倍まで拡大して見られる顕微鏡です。

従来の治療では“勘”や“経験”に頼っていた部分を、目で確認しながら治療することが可能に。

-

小さな根管の入口も見逃さない

-

病巣の取り残しや器具の破折を防ぐ

-

歯をなるべく削らず、精密に治療できる

精密治療に欠かせない理由

1. 根管治療の成功率が大幅にアップ

根管(歯の神経の管)は複雑に枝分かれしていることもあり、肉眼やレントゲンだけでは完全な治療が難しいケースもあります。

CTとマイクロスコープを併用することで、病巣の見逃しや治療ミスを防ぎ、再発率を大きく下げることができます。

2. 「原因不明の痛み」が特定しやすくなる

他院で治療したはずの歯が痛む…という場合でも、CTで目に見えない病変を発見できたり、マイクロスコープで治療の不備が確認できることも。

原因がはっきりすることで、適切な再治療が可能になります。

3. 歯の保存率が上がる=抜歯を回避できる

従来の治療では、病巣の取り残しや見落としにより、最終的に抜歯になるリスクがありました。

精密治療によって、大切な天然歯をできるだけ残す治療が実現します。

保険診療との違いとは?

一般的な保険診療では、CTやマイクロスコープを使用せず、レントゲン+肉眼での処置が主流です。

そのため、難易度の高い症例や再発リスクがある歯では、自費診療での精密根管治療が推奨されることもあります。

まとめ|見えなければ治せない。だからこそ「見える治療」を

歯の内部は非常に小さく、肉眼では見えない部分の治療が必要になります。

「見える」ことは、正確で安全な治療の第一歩。CTとマイクロスコープを活用することで、治療の精度は飛躍的に向上します。

大切な歯を守るために、**再治療や難しい根管治療を受ける際は「CTとマイクロスコープを使った治療ができるか」**を、ぜひ確認してみてください。